「情绪营销」有用吗?哪些情绪可以利用在营销里? 爱开淘 七月 1, 2019 业务发展 10 评论 1575 围观 看到饿了么推出的小确丧负能量研究所…… 相关文章:靠情绪营销吸引大家来买吃的,这是饿了么的新测试 「丧」是目前带货效果最好的一种情绪吗?为什么会这样?

评论 ( 10 )

商场一切情绪皆可利用,《战狼2》《红海行动》证明最近打爱国牌比较容易暴富

前有丧茶刷屏,后有佛系青年走红,情绪营销渐入佳境

如果说心灵鸡汤是中老年朋友的精神寄托,那么网络流行文化则是年轻人的情绪宣泄。

“丧”文化与“佛”文化恰恰代表了这个时代年轻人的心理特征,就是“心累”,无论是正能量还是负能量,人总是需要一个情绪释放的途径,当这种情绪积压到一定程度却无法释放的话,就会形成一种独特的文化现象,即流行文化。

丧茶原本只是网上怼喜茶的一个流行段子,没想到无心插柳柳成荫,拉开了场景时代情绪营销的序幕。

“买房难,结婚难,工作累,没钱汇”就是当下年轻人最真实的写照,当这种自嘲和无奈已经成为一种习惯,“丧”文化就成了年轻人对这个世界的温柔反抗。

朝九晚五忙工作;人群高峰挤地铁;忙的像只狗;累的像头牛;存钱买房遥不可及;升职加薪虚无缥缈,不如自黑吐槽,“躺尸”到天亮。

“槽点”和段子成了流行文化中最主要的元素,迷茫,不安和焦虑这些负面情绪也成为了情绪消费的“丧”符号。

所谓“佛系”大体是指与世无争,随遇而安的处世哲学。

有人说,虽然这样的一种“佛”文化没有任何宗教色彩,但却未免让人感觉到有些消极,这是在逃避现实。

不过,“佛系”青年的确反映了当下年轻人的生存现状,快生活节奏,激烈的竞争,心理压力造成的焦虑情绪,唯有“佛”文化能自我解压。

这其实更像是一种自嘲的亚文化,不走心不代表不关心,不竞争不代表不努力,因为很多事情就算着急上火也没用,比如考试,考车牌,与其给自己太大的压力,还不如给自己一个“佛系”的心理暗示,自己尽力就好,大不了明年再来。

所以“佛系”青年既有消极情绪也有解嘲的动力,并不能一概而论。

不管是丧茶还是“佛系”青年,其本身都是情绪营销的产物。

营销和销售最大的区别在于“营”字,即运营策划,有情绪零食创始人李倩老师曾经在演讲中分享过营销的三重逻辑,我觉得说的非常好:

现在做营销都离不开品牌和渠道,品牌是需要日积月累的口碑叠加产品知名度形成的,渠道是可以通过市场人员线上和线下去拓展的。

唯独情绪这个东西看不见摸不着,因为人的情绪是很难捉摸的,所以情绪营销只能是以创意爆点为主,结合特定的时间和事件来进行营销策划。

然而,情绪营销发展到一定阶段也会出现同质化,套路化的情况,有些商家看到“丧茶”火了,就开始模仿“丧茶”的营销手段,结果出现了各种各样的“X茶”,最终的结果是情绪营销的线上和线下流量越来越差,效果也大打折扣。

创业离不开营销,做营销其实就是做内容,没有创意的底蕴单纯依靠模仿是很难做好情绪营销的。

那么创业者应该如何做好情绪营销?

一

找准情绪爆发的痛点

人什么时候会感觉到“丧”情绪?加班,劳累,失败等这些不良因素或多或少都会有影响。

不管是积极的还是消极的情绪,在达到一个临界值是会爆发的,比如冲动,愤怒,兴奋,这时候的人是非理性的,巧妙地抓住情绪痛点就成功了一半。

二

结合品牌和产品的发散性思维

情绪在发泄的时候会发生注意力转移,比如很多人不开心的时候就会大吃一顿,这时候人们不开心的情绪会通过暴饮暴食的方式表现出来。

人们开心的时候就一醉方休,这也是一样的道理,如何将这些情绪与你的品牌和产品结合起来,是每个营销人需要思考的问题。

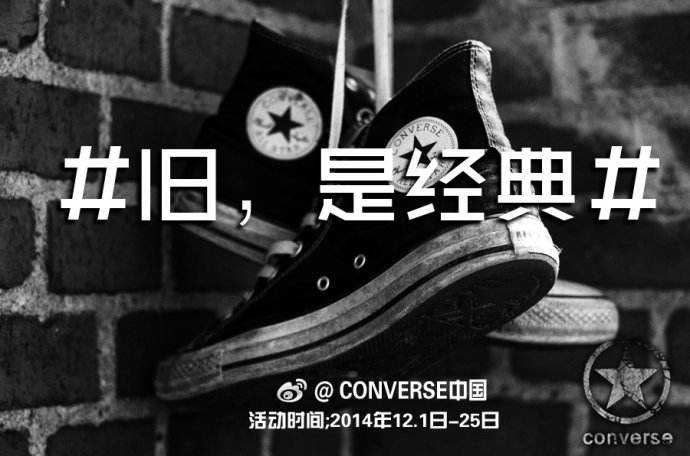

@杨彼得 老师的回答已经非常全面,我再补充一个——怀旧情绪。

国外有学者对 1000 个以上的商业广告样本进行内容分析, 发现大多数广告主题都蕴含着怀旧元素,其中使用怀旧的平均时间达到全部广告总时间的10% 以上,这充分说明了,怀旧是营销中的常用手段。

想要知道如何利用怀旧情绪,首先要了解的是,我们为什么会怀旧?

怀旧是指个体对过去的渴望,渴望对象可以是过去的一个人、一件事或一个地方,更多地是和温暖的过去,快乐的童年等相联系。

虽然,一些开心的时刻,比如纪念日或者和朋友聊天的时候,会触发我们的怀旧倾向,但大量研究表明,压力、恐惧、不满等负面情绪更容易引发怀旧,即逃避型怀旧。

现代人生活节奏快,压力过大,非常需要这种短暂的逃离,以舒缓压力。《那些年》、《致青春》等怀旧电影就是因为满足了人们的这类需求,从而大获成功。

老品牌的怀旧通常有 2 种:1.以消费者为中心,回忆过去该产品的使用场景,增加亲切感;2.以产品为中心,展现品牌历史,增加信任感。

1.以消费者为中心

1)真实怀旧

对于过去曾使用过该产品的消费者而言,回忆过去真实的使用场景很容易引起消费者的共鸣,不过需要注意的是,消费者并不是单纯的怀念产品,而是和产品相关的情感,营销的落脚点要在“情”上。

比如,南方黑芝麻糊 1990 年的经典广告中,“小时候,一听见芝麻糊的叫卖声,我就再也坐不住了”,勾起的是消费者对童年,对亲情的怀念。

回力的篮球鞋文案,勾起的是对青春的记忆:

2)模拟怀旧

模拟怀旧是指消费者通过历史、文学等渠道间接怀念过去。

比如,铁达时手表的《天长地久·空军篇》广告,以二战时期为背景,说的是一对刚新婚不久的夫妻,因为战争的原因,即将生离死,临行前,丈夫送给妻子一块刻有“天长地久”的铁达时手表,同时,整个广告唯一的一句文案响起:“不在乎天长地久,只在乎曾经拥有”,这句文案也成为大众传颂的经典。

虽然消费者大都没有经历过二战,但电影般的展示手法,使得消费者可以产生很强的代入感(和我们平常看小说、电影会产生代入感类似),对这段凄美的爱情故事感同身受,进而把产品和“爱情”联系起来。

2.以品牌为中心

1)集体怀旧

集体怀旧是对文化、国家、某段时期的怀念,国内老字号品牌非常适合用这种方式激发大众的民族情节,比如:

2)模拟怀旧

和以消费者为中心的模拟怀旧不同,以产品为中心的模拟怀旧的主要目的是展示品牌和产品,消费者的代入感不及前者强,一般在品牌周年纪念的时候使用。

代入感不够,就只能靠创意来凑。比如奥利奥100年周年纪念广告中,奥利奥用自己的产品(奥利奥饼干),创意地展示百年里消费者耳熟能详的里程碑事件,既展示了产品,又勾起了消费者的记忆,并且,通过极佳的创意设计促使消费者自发传播。

比如,索尼向世界级音乐大师致敬的海报,对索尼耳机进行创意化的DIY,生动,有趣,同时也深化了产品内涵。

老品牌怀旧需要特别注意的是,要将老旧的形式和和现代化元素相结合,否则,很容易让人产生“土”的感觉。

比如,回力鞋之所以能重新大火,很大程度上要归功于欧美时尚达人和国内一线明星对它的喜爱。回力自身对品牌的升级也非常成功,产品的展示模特都采用了时尚的年轻人,文案中也出现了许多网络流行词汇,比如“闷骚”、“宅”、“浪”、“调调”等。

百雀羚的“年轻化”更为彻底,对于年轻人感兴趣的创意类型,百雀羚广告几乎都有涉猎,比如恶搞型的《俗话说得好》,一镜到底型的《和时间作对》《生活像个盒子》,动漫型的《漂亮面对》,甚至在二次元聚集地“哔哩哔哩”开设了自己的专题主页。

新品牌利用怀旧营销的难度相对较大,因为品牌本身无“旧”可怀,品牌和消费者之间也无“旧”可怀。

不过,新品牌可以借助怀旧营销增加自身的情感价值。比如,诚品书店(虽然已经有20多年的历史,但其怀旧营销的方式也适合新产品)的文案就透露出浓浓的怀旧气质,鼓励人们放慢生活节奏,回到过去的简单生活:

这样的营销方式使诚品书店获得了“简单快乐”的享乐价值,不再只是单纯的售卖图书的地方。

江小白早期的文案通过对青春的怀旧,成功打造了“青春小酒”的形象,同样使得自己的产品获得了更丰富的情感价值:

一些开心的时刻,比如纪念日或者和朋友聊天的时候,会触发我们的怀旧倾向,但大量研究表明,压力、恐惧、不满等负面情绪更容易引发怀旧,即逃避型怀旧。现代人生活节奏快,压力过大,非常需要这种短暂的逃离,以舒缓压力。

老品牌的怀旧通常有2种:1.以消费者为中心,回忆过去该产品的使用场景,增加亲切感;2.以产品为中心,展现品牌历史,增加信任感。

新品牌利用怀旧营销的难度相对较大,因为品牌本身无“旧”可怀,品牌和消费者之间也无“旧”可怀。不过,新品牌可以借助怀旧营销增加自身的情感价值。

PS:琛姐是大学新媒体教师。每周三,分享一个“写完了可以直接放进书里”的新媒体思考。所有成果均首发在个人微信公众号“草莓学堂(ID:caomeixt)”上。

PPS:我已委托“维权骑士”为我的文章进行维权行动。如需转载,请联系琛姐进行授权,抄袭必纠。

比如世界这么大,我想出去看看,拉动旅游经济增长。结果一圈回来,发现除了脸黑了,钱花了,工作丢了,但是为祖国做贡献了!!

不只有作用,作用还不小

人类的行为受三组核心动机的影响

1.追求快乐,避免痛苦;

2.追求希望,避免恐惧;

3.追求认同,避免排斥。

三组动机无不作用于人们的情感与情绪,因此激发情绪,触发三组核心动机的营销,更容易促成消费者的购买行为。

方法基本可以归结为“正负”两种

1.激发正向情绪 ,触发核心动机促成购买行为。

激发快乐

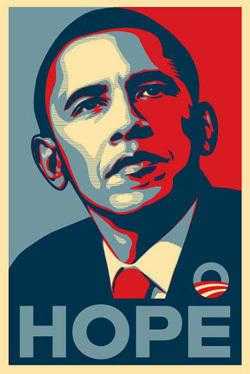

激发希望

提出价值主张激发认同感

2.激发负面情绪,唤醒人们趋利避害,用反作用的方式触发核心动机促成购买行为。

激发痛苦(唤起人们采取行动避免痛苦)

激发恐惧(唤起人们采取行动避免恐惧)

激发排斥(唤起人们采取行动避免排斥)

无论有多少种正面情绪与多少种负面情绪,都可归结于三组核心动机之中。营销就是通过正反两种方式激发情绪,触动人类的核心动机,促成行动的实施。

“丧”营销是在通过自嘲的方式激发认同感,触发的是第3组核心动机,即:追求认同,避免排斥。

与表面的感觉不同,“丧”其实在用正向的方式激发情感,获得认同,促进购买行为的实施。

谢邀。情绪很管用,营销人常用。

【“情绪”一直是营销业者的强大武器】

人类首先是情绪的动物,以至于有人说:80%的购买是基于“感性的情绪”而不是“理性的逻辑”。

上图来自:Marketing cartoons

情绪的分类有很多,比如Ekman基于人类的6种基本面部表情,提出人类的6种基本情绪——高兴、悲哀、恐惧、愤怒、惊奇、恶心。

而Pluchik则提出人类的8种基本情绪:快乐对悲伤、愤怒对恐惧、信任对厌恶、惊奇对期盼。

不过,我们不需要关注到底人类有多少情绪,我们需要知道的是:

“高兴、恐惧、厌恶、愤怒”是4种典型的唤醒度较高的情绪,这与神经解剖学家的发现很类似:

为什么营销人要关注“高兴、恐惧、厌恶、愤怒”这4种典型的唤醒度较高的情绪?

因为营销的目的是推动用户做出改变,推动改变的办法其实只有两种:

我们来分两类解说这4种唤醒度较高的情绪。

先谈高兴,绝大多数的广告是为观众创造一种“积极的心理”。稍加注意就会发现,广告中的人,不管干啥,从事职业,通常都没来由地开心,好像天天中彩票似的。

比如脑白金广告中那两位莫名其妙上来就又唱又跳、没来由地从头笑到尾的老爷子和老太太。

带给人积极向上的情绪,是广告最常用的操作手法,即便是不少人津津乐道的“丧”文化的经典案例——日本UCC咖啡,它最知名的广告语也是——Good Coffee Smile。

除去积极的喜悦情绪,通过唤起恐惧、厌恶和愤怒这些负面情绪,引起用户逃避、改变的欲望,也是营销人的惯用伎俩(参考:Appeal to fear – Wikipedia)。

负面情绪唤起的手法,常见于公益性广告中,比如下面的戒烟广告。

再比如这个保护环境的广告。

通过产生恐惧情绪的经典广告案例还有1987年美国开始的《This is your brain on drugs》反毒品宣传,通过把鸡蛋在锅上煎烤演示毒品对人类大脑造成的伤害是不可挽回的。

除了公益类广告,一些除菌、药品广告中也很喜欢采用类似的手法,比如下面这个让人看了毛孔悚然甚至恶心的洗手液广告。

除了上面的四种情绪,还有一种相对特别的情感,叫做——悲伤。

悲伤是一个比较特别的情感,当我们自己悲伤时,会产生强烈的无力感,但是当我们看到别人悲伤时,则会产生很强的怜悯和同情。

正所谓“兔死狐悲,物伤其类”,就是这个道理,因此,悲伤也常常被一些公益广告所采用,比如:

另外,惊奇也是一种比较特殊的情绪,惊奇是一种中型的情绪反应,它必须与喜悦或者恐惧等结合,成为惊喜或者惊恐,所以不单独使用。

大家可以回忆一下你们在阅读公众号文章时的情绪状态,是不是通常是这几种情绪最容易调动你共享的欲望?

负面情绪和正面情绪在许多时候是共同使用的,我在《杨彼得:你见过哪些很棒的营销手段?》中介绍过苹果常用的“树敌对比营销法”,比如《1984》中的“老大哥”,就属于典型地调动大家对其竞争对手的“厌恶情绪”,英文称为“poisoning the well”,就是给竞争对手打标签、泼脏水。

在许多视频广告中,也常常使用先抑后扬,先悲伤/愤怒后快乐喜悦。比如百威啤酒著名的《犬马情》,就采用了这种先抑后扬的做法。

总之,营销的本质是创造或者激发冲突,通过冲突调动或激发情绪,然后给出解决方案。

【谈谈“丧”营销】

前段时间炒的很热的“丧茶”,加上更早的“北京瘫”,被大家热炒为“丧营销”。

其实,“丧”文化不是新鲜事物,它在国外互联网社区一直都存在,是一种典型的互联网次文化。

在快速发展和转型中的中国,许多人都普遍存在“焦虑、迷茫和沮丧”,这种容易感染的情绪借助互联网迅速获得传播和扩散,我们称之为“丧(demotivational,depressed)”。在情绪矩阵中,“丧”原本属于“唤醒度”较低的一种情绪。

而“丧”营销业者是如何利用这种“唤醒度”不高的情绪呢?

首先,是认可。焦虑和沮丧的人,通常最需要的,并不是打鸡血的鸡汤,而是聆听和认可。“丧”营销,很好地做到了这一点。对“丧”这种传统意识中略带贬义情感的公开认可,迅速获得了许多人的感情共鸣。

其次,是引导消费,沮丧就沮丧呗,有啥啊,也得喝点吃点啥…

从这个角度来讲,“丧”营销与可口可乐追求的“要爽趁现在”有神似之处,在获得情感认同后,强调“人生苦短,不妨先享乐”,引导激发消费者的消费欲望。

商家需要注意的是:

没有谁在内心深处,愿意一直“丧”下去。作为一名商家,如何把握好“丧”的尺度和转换,强调“偶尔丧一丧挺好”,心情不好时,不妨丧一丧。丧过以后,继续前行。

这需要营销业者的智慧。否则丧过以后,消费者新鲜劲没了,商家可能要“丧”。

————————-回答就到此为止——————————

情绪到底在消费行为中占据了多重要的地位,这里多说几句理论。

社会心理学或消费者行为学,有一个ABC理论,认为人类态度由三个元素构成:

这里的情感(affect),可以理解为简单地理解为就是情绪(emotion),或者是囊括情绪(emotion)、感觉(feeling)和心情(moods)的笼统概念。

消费者在消费不同的产品时,根据ABC先后顺序的不同,呈现出不同的方式,比如正常的产品消费过程时,是先了解,在了解后形成情感,然后再产生消费行为。

但是,不管哪种,情感都是形成消费者态度和购物意愿的重要维度,身为一名营销人员,绝对不能够忽视。

我在自己的专栏开写《彼得大叔的12节营销课》:

第1节课:【彼得大叔的12节营销课之1】营销入门

第2节课:【彼得大叔的12节营销课之2】用户调研

第3节课:【彼得大叔的12节营销课之3】清晰思考

第4节课:【彼得大叔的12节营销课之4】定位

第5节课:【彼得大叔的12节营销课之5】品牌

第6节课:【彼得大叔的12节营销课之6】营销4P

第7节课:【彼得大叔的12节营销课之7】产品经理

第8节课:【彼得大叔的12节营销课之8】引起注意

情绪营销实际上是营销中潜在需求范畴类。情绪营销解决的调动潜在需求,寻求共鸣的过程。丧不丧都不重要,重要的是解决了什么需求。从消费者层面分析,消费者一般有直接需求,潜在需求。直接需求也就是明确的需求点,潜在一般需要被激发,例如:内心希望自己孩子得到一个好的教育,恰好看到一个教育内容,就会被启动潜在需求。所以,丧不丧,喜不喜。也只是通过哪些手段解决问题而已。所以,情绪营销是有用的。尤其在大的市场经济环境下,人们生活压力大,情感需要释放。

泻药

丧不是最好的营销情绪,但一定是在这个快节奏时代里最能引起共鸣的情绪之一。

为什么饿了么的丧营销可以成功,我认为原因之一是其用户群体有很大比重是来自白领和大学生群体。这些人群常年在生活,感情,家庭的压力下喘不过气来,而在工作日午休时,晚上回寝室时能来上一份丧餐,顺便来一句“去他的操蛋生活”,某种程度上也是一种心情的释放。

试想这次丧营销的主体是作业太少一直打农药的小学生,或是已经颐养天年无忧无虑的老人,还会有这么好的效果吗?

所以说营销要做的好,是喜还是丧不重要,目标群体的痛点抓的准才是核心。

“一年到头,每天用6位数的密码,保存我2位数的存款,心好累”

“如果你觉得自己,一整天累得跟狗一样,你真是误会大了,狗都没你那么累”

……

不知从什么时候开始,“丧文化”越来越流行。

这种充满转折,且负能量爆棚的语言,似乎很受年轻人的欢迎。

于是很多品牌开始借其传播,出现了类似“丧茶”、“分手花店”、“没希望酸奶”等等充满意外的营销方式。

“嗯,这的确很奇怪,明明是消极的负能量传播,为何突然爆火?“

——这是大部分人的疑惑。

所以这篇文章,我们一起思考:丧文化的爆发,到底满足了人们怎样的心理需求?

一张图片引发的比废大战

2016年的夏天,一张“葛优躺”的图片,掀起了一股丧文化的潮流:

于是,一时间很多违背传统价值观的负能量语言在全网疯狂的传播,从“我差不多是个废人了”到“感觉身体被掏空”……

“消极颓废、不求上进、自我嘲讽”无疑成了“丧文化”最具代表性的标签。

于是,很多品牌借势打出了以丧文化为主题的营销活动,比如饿了么联合网易新闻策划的只营业4天的“丧茶店”:

丧茶店的装修主打黑色,以凸显“丧”的主题,在店铺的左侧张贴着此次推出的六款奶茶,并且每款茶后面都配上了一句文案:

“你的人生就是个乌龙玛奇朵”——“多努力都难分胜负的人生球场,好希望中场休息时能有碗热汤”;

“你不是一无所有你还有病啊乌龙茶”——“浑身上下都没能通过抑郁测试,除了那个一天到晚乐呵呵的胃”;

“加油你是最胖的红茶拿铁”——“时常担心被人误会不求上进,好在体重显示我一直有在努力”。

除此之外,没希望酸奶、负能量咖啡等等同样以“丧“为主要诉求的营销活动,也在疯狂的传播……

到底是什么,让这个违背主流价值观的文化受到如此大的欢迎?

在思考这个问题之前,有一个我们不能忽略的事实是:

“很多成功的传播活动,并不一定是借助了某个时事热点,它们真正借助的,可能是在当下的文化环境中,人们内心等待爆发的心理需求。”

同样,任何一种流行文化的爆发,都不是偶然事件,“丧文化”之所以疯狂的流行,在nick看来,主要迎合了两种消费者潜意识的需求:

(1)为缓解焦虑而触发的基于“自嘲”的保护机制

(2)感受阈值上升而产生的精神重生需求。

(1)为缓解焦虑而触发的基于“自嘲”的保护机制

现代脑科学的研究发现,我们人类最独特的思维能力,并不是“学习知识、掌握知识、应用知识”等等这些认知加工的能力,因为人工智能有可能在这些方面比我们人类做得更好。

人类思维的独特性,更多的体现在“期望和想象未来”的能力。

这就意味着,很多时候我们的行为和态度,更多的受到对未来“预期”的影响。

所以,我们很多的心理问题,都不是对过去问题的困扰或纠结,反而是对现在或未来的困扰和纠结

就像是“房价很高、工作很累、工资很低”,当种种的压力让我们逐渐意识到自身能力开始无法满足对自我的预期时,“焦虑感“不期而遇。

于是,为了对抗这种基于自我预期而产生的“焦虑感“,我们开始“自嘲”。

通过“自嘲”,我们将现实“玩笑化”:

“有资格的时候没钱买房,有钱的时候没资格买房“

“加班到最晚,加薪排不上”

“又一天过去了,梦想是不是更远了?”

……

这一系列很丧的自嘲,用开玩笑的口吻,或避重就轻,或夸大事实,将现实的处境“玩笑化”,减轻自身对现实状况的理智对待,降低“自我预期”的同时也避免了他人的攻击:

“我都承认自己是个废物了,你还怎么对我指手画脚?”

于是,为了对抗焦虑感,“丧文化”无疑成了承载“自嘲”最好的工具。

(2)感受阈值上升而产生的精神重生需求

移动互联网相对于pc互联网,带给我们最大的不同在于:场景的多样性。

在pc时代,我们使用互联网的场景非常简单,仅仅是坐在电脑前,搜索我们想要获取的某个信息。

而到了移动互联网时代,我们生活中无数的场景被逐渐细分,无论是吃饭、购物、支付,还是健身,我们在生活中所要完成的任务,似乎都有相应的产品帮助实现:

吃饭时,我们会打开大众点评搜索附近的餐厅;

购物时,我们会打开淘宝搜索想要的产品;

付款时,我们会打开支付宝主动扫码;

健身时,我们会打开喜马拉雅收听最新的电台

……

同样,在抢占生活场景的同时,移动互联网也在抢占我们的注意力,不知从何时开始,我们被无数事件营销、创意活动、广告文案所包围:

“1元秒杀”、“扫码抽奖”、“转发送礼”、“美食折扣”……

在各种感官需求被大量满足之后,我们的感受阈值开始逐渐上升——当我们品尝到越来越好吃的美食之后,即使再多吃一点,也不会有太大的感觉了。

同样,过去在微博上吸引无数人的转发抽奖,现在可能没什么人关注;过去依靠节日营销爆火的产品,现在可能消费者并不在意。

相反,感官的过量满足,让我们对“反向创意”愈发的感兴趣:

当情人节都在宣扬爱情时,倡导“分手”反而更受欢迎:

当品牌都在宣扬正能量时,倡导负能量,反而更吸引注意:

而违背主流价值观的“丧文化”,则恰好是“反向创意”的最佳代表,在这个感官被过量满足的时代,准确的迎合了消费者基于“感受阈值”的提升,而带来的对于“精神重生”的需求。

结语

很多时候,设计营销方案,我们更愿意关注“如何借时事”、“如何蹭热点”,不得不承认,这样的确很轻松,可当所有人都这么做时,却未必有效。

就像是,你不能通过直接询问消费者“你想要什么”从而得到答案一样,消费者从来不知道自己选择一个产品的真正理由。

所以,营销更重要的,是洞察消费者内心潜意识的需求。

———————————————

微信搜索并关注公众号“nick说”,获取更多商业洞察

推荐阅读:

饿了么更换slogan的背后,我们还能洞察些什么?

————-

三种方法,让创意更有意义

————-

多了一种维度,你所看到的世界,完全不同

谢邀,最好,我不认为是,营销成功的技巧就在能抓到某个群体的心。丧只是反映了部分群体对生活的无奈和对平凡的自己的调侃,丧这种营销正好能引起这个群体的共鸣,我也是这个群体成员之一,之前丧茶出现的时候还蛮喜欢他们那个营销方式的