↑首先是美联社《China criticizes Alibaba in report withheld until after IPO》,标题把新闻点放在“中方扣留了涉及阿里巴巴的假货报告(即白皮书),直到它在美国IPO成功后才公开”。

报道说,国家工商总局(State Administration of Industry and Commerce)这次发布的报告,措辞严厉(sternly worded report)。这份报告是去年7月监管方和阿里巴巴管理层商讨的结果。中方直至周三(2015年1月28日)才发布阿里巴巴旗下淘宝、天猫等允许假货销售( sales of fake goods)、损害消费者的报告,是为了避免对阿里巴巴去年9月在美国纽交所上市带来干扰。

报道指出,美国等方面此前曾指责阿里巴巴容许赝品销售(sales of counterfeit goods ),但中方发布周三这种批评报告尚属首次,且目标是国家高层非常看好的一家领跑的互联网明星企业(a leading star in an Internet industry)。

这份报告说,非法生意存在于阿里巴巴旗下各类交易平台由来已久,但很长时间里,阿里巴巴都未给予足够重视(failed to pay adequate attention),缺乏有效的打击应对手段( failed to take measures to stop it)。与此同时,这些交易平台还允许“非法广告”(illegal advertising),通过低价、虚假描述误导消费者。

美国商务部(U.S. Commerce Department),2011年曾因淘宝售卖盗版商品和假货,把它列入“臭名昭著的市场”黑名单(blacklist of “notorious markets” ),2012年把它从黑名单删除。

↑再来看看英国天空电视台官网的报道《Alibaba Sells Shoddy Goods Says China Watchdog》,Shoddy Goods是假冒伪劣产品的意思。

报道认为,此次针对阿里巴巴的报告是中国国家工商总局发起的“不寻常的抨击”(extraordinary attack)。文章也说,这份报告早在去年就已写好,为了给阿里巴巴在美上市让路而推迟到现在才发布。报道还援引国家工商局报告指出:假货泛滥等问题,不仅是阿里巴巴交易平台面临的最大诚信危机(the biggest crisis of integrity),对其他试图合法经营(try to operate legally)的互联网企业也是一种伤害。

↑美国有线电视新闻网CNN的报道《中国对阿里巴巴发布措辞严厉的报告》,开头特别有意思:“No business is safe from scrutiny in China — not even its star tech firm.”这句话出于众所周知的原因就不翻译了,scrutiny是“详细审查”的意思。

评论 ( 20 )

工商抽样检测,如果产品不合格的话(非正品)质检费用和产品费用是商家承担的,并非工商,所以最上面那个小王,上司给3000买2个三星手机的那个举例有点那个什么

X猫和X东都是规定必须是正品的,如果收到不是或者有问题的,可以退货退款,也没人叫你自己一定要吃进呀,也可以申诉啊

每天都在买买买的人,一般都经验老道的老师傅了,是真是假看到东西应该也知道了,这是从买家自己维权角度来说的,平台是给了维权通道的,你自己如果不会用,用不来怪谁,也不能你买个几毛钱的晾衣服夹子,纽扣咯这种东西,都要正品吧,这点分辨能力还是有的

忍不住要吐槽那位说他老婆每个月都要抽检50多件的,几乎每天买1到2样东西,竟然还分不清真假或者行情的,那是真的会买,还是真的乱买而已

他抽检报告,只是报告而已,给人参考用的,我觉得重要的是买买买的人自己到底会不会买,懂不懂买,就好比你天天吃路边摊、sx大酒店(国内知名连锁餐饮,啊哈哈),吃来吃去就这几家嘴里还喊着自己是美食家,真的白眼翻到天上去。

买大件产品,要货比三家,询问的详细一点,收到东西要看下比如保修证什么的是不是齐,小东西什么夹子啊本子什么的,个人觉得没必要那么计较,能用就好了,本来就是日常消耗的,坏了再买就好了。

其实我感觉就像是你去一家小饭店吃饭一样的 点了好几盘菜 其中有一两盘菜中你发现了头发丝、死苍蝇。你就会认为这家店的饭菜都不干净

马云最近有点心烦意乱,特地去求见一位德高望重的禅师。禅师沉默了片刻,到禅房里领出一个小孩。马云看了,若有所思,说:“您的意思,是这些天来的谣言就像这孩童一样稚嫩不必理会么?”禅师摇了摇头,说:“不,告诉你,这是我在淘宝买避孕套后才有的。

树大招风!!!阿里的新闻一直有,而自从双十一销售额超过571亿,在美国上市之后就更加多了。真是人怕出名猪怕壮!

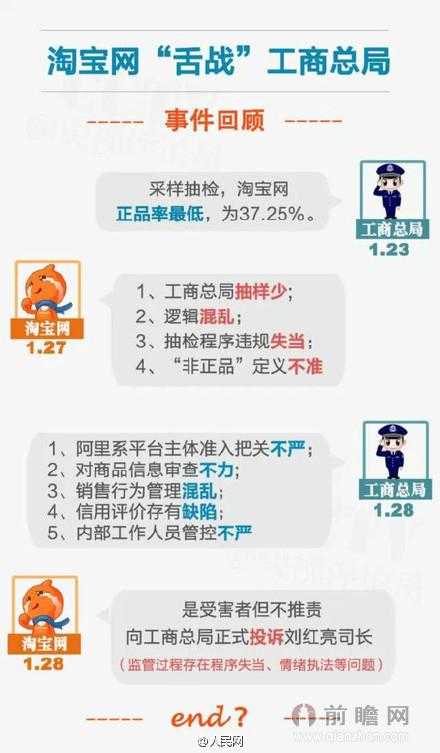

1月23日工商总局采样:淘宝网正品率最低,仅为37.25%。可谓是一波未平一波又起,阿里再遇麻烦,阿里巴巴在美遭到集体诉讼,被指控:发布误导性声明并隐瞒受到监管调查的情况(中国国家工商总局提出该公司可能存在非法商业行为,但阿里巴巴并未披露相关消息。)

首富轮流做,今年到谁家?马云好不容易登上中国首富的宝座,屁股还没坐热,2月3日,胡润研究院发布的《2015年胡润全球富豪榜》显示,汉能控股集团董事局主席李河君超过王健林和马云,以财富1600亿元成为胡润百富榜16年来第12位中国内地首富。

还有微信封杀支付宝红包,春节将至,同行间在移动端抢占入口的战斗号角已吹响!

一边是首富位置被抢,一边是假货质疑不断。同行还不断在竞争,马云问:跟你们什么仇什么怨,要这么对我。

有一个购物用户说:“要抢占百度的市场地位比较难,它给人提供了很多优质的资讯和内容;而抢占淘宝的市场地位是容易的,因为阿里的假货伤了用户的心,保证金、推广费、封店伤了经营者的心。”

不作死就不会死,马云有钱就是任性,在互联网大会上发言:“淘宝假货多是因为买家太贪,25块钱想买劳力士表”。说好的成立打假部门,组建了2000人团队、CEO陆兆禧与邵晓峰还担任双打正副组长,阿里联手公安部、国家质检总局、国家新闻出版广电总局、国家知识产权总局和工商部门启动“打击假冒伪劣、保护知识产权”深度合作。为什么还有这么多假货。

马云的打假就是“虚火”,就是一场做给消费者看的“打假秀”。

这话一出,淘宝店小二都看不过去了,发表一篇标题为《一个80后淘宝网运营小二心声——刘红亮司长:您违规了,别吹黑哨!》的文章,淘宝小二从“情理法”三角度对工商总局进行“控诉”。

在作者易拥看来,淘宝小二真是no zuo no die的典型,打包好被子准备回家把你!

对于假货,中国是出名的山寨王国,在网上的假货多,在线下的假货也是层出不穷。打假应该是政府部门的事,而阿里做的打假相当于是在给政府部门擦屁股,而对于工商总局网监司的神补刀,我也是醉了。

无论是阿里在美遭到集体诉讼还是工商总局网监司发布的售假数据,大部分看热闹的群众不是在痛击美国和工商总局,反而是阿里成了“售假能手”“全民公敌”。

作者分析原因,一是:淘宝机制确实存在需要解决的问题;

二是:枪打出头鸟,最近又是首富又这么任性。成为了传统企业的箭靶,说阿里的商业模式,导致了传统店商零售模式的衰微。作者看来这正是社会进步的根源所在,正如我们不能把诺基亚、摩托罗拉等的出局归罪于苹果、三星一样,我们也不能把传统商业模式的衰落归罪于阿里、京东们的崛起;

三是:马云不得人心,以前说好的帮助中小企业,结果要收保证金、推广费、封店。功成名就后登上首富就退休了,而不是把赚到的钱用于更好的服务中小企业者们。真是以前陪人家看月亮叫人家小甜甜,现在旧人换新人叫人家牛夫人。

阿里的道路要走得更好,马云要做的不应该只是赢利,上市,首富,保镖,抢占移动端;也应该是低调一点,更多地服务于消费者。就像他以前说的:“客户第一、员工第二、股东第三”。

工商基层当临时工也十余年了,从事大多数工商执法工作,对于全民关注的淘宝大战工商总局,自然也有一些业内的看法。

首先必须明确的是,小二和工商总局以及全国观众,大多绕在了“假冒伪劣”和“正品率”上,而工商总局对其中的概念表达不清以及小二对工商程序有意无意进行了曲解。

作为监管流通领域的行政执法部门,工商局没有任何鉴定的资质和权力,所以工商局必须委托第三方机构来进行检测。

一、关于“正品”和“假冒”

工商执法,必须依照的是法律法规和部门规章,所谓假货,在工商部门使用的法律概念里是商标法规定的“侵犯注册商标专用权的商品”,也就是冒牌商品。工商部门在查处类似案件时,必要的前提条件就是必须由商标权利人——也就是厂家出面举报、鉴定。也就是说,必须要有正品厂家出来指证,同时厂家还要承诺如果出现错误的检测要负相关法律责任。

简言之一句话:是否假冒、是否正品,其实是“商品真伪检测”,由厂家鉴定。这一部分是不存在复检的。(你真想复检?拜托是同一个厂家鉴定好吗?)

那如果不是注册商标怎么办?对不起,不管。

因为没人能够鉴定,所以必然证据不足。

工商机关在执法程序的把控上比较严格,所以能否受理,能否处理的案子有很严格的条件,不满足的话,一般不接,否则给自己带来无穷无尽的麻烦。

这样有很大的弊端:接到假货线索但没有权利人怎么办?去,因为证据不足,到了现场束手无策且打草惊蛇。不去,明摆着不履职。最后的选择是:不履职就不履职吧,起码条件不足能推出去,总比程序错了算渎职、滥用职权强。

就在笔者开始写这篇文章的头一天下午,我单位接到辖区派出所通知,民警接举报查获一批假酒,由于不够警方立案标准,希望工商部门前往控制现场处理假冒商品,但是由于没有商标权利人,无法进行鉴定,我向基层单位领导汇报后,领导拒绝出动执法力量,因为无法采取有效措施。建议民警联系辖区食品药品监督管理局处理。

以行政强制法为首的各种规章、限制和程序规定拴死了执法力量的灵活性,客观上保护了很多违法者,在此不细表。而实际执法面临种种苦难,难免有意无意破坏这些规矩,基层工商执法人员这些年为此背了无数黑锅,最近几年,北京的工商干部为此入狱,被泼汽油点火,个人承担赔偿等等,得到的只有:呵呵。

所以,宁可“不作为”,也不坏规矩。

二、关于“伪劣”

所谓伪劣,在工商部门所使用的法律中多指产品质量法规定的“不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品”或者“在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好,或者以不合格产品冒充合格产品”,这两条在消法里也有出现(消法实际没啥用),简单来说,就是“不合格”。查出此类违法行为有两个必要不充分条件:1,有标准。2,经过理化试验等权威检测不符合标准。

必须要说明的是:所谓“以假充真”在实际运用中大多指材料以假充真,因为材料是可以鉴定的,而商品的“以假充真”只能通过前面说明的商标法去处理。

如前面所说,工商行政管理机关是没有检测资质的,所以相关检测一定是委托拥有资质的第三方检测机构。

简言之一句话:是否伪劣,其实是“商品质量检测”,由专业机构鉴定。这一部分,在程序里包括复检。

而不合格的产品,是在检测中某一项或几项测试不符合标准。

那么合格产品,就是某一项或几项被检测的项目符合标准。

言外之意:其他项目是否合格,不知道。

那么多做一些检测,把他们都测明白,不就得了。

想法不错,可惜,测不起。

实验室能做的理化检测大概有三百余种,平均每种检测的费用都要成百上千。

14年下半年我所联系分局和相关检测机构定向检测了十几件睡衣,测了三四个项目,花了两万多,最终对两家商户处罚了一万多元。

那就让不合格的商家出钱。

主意不错,可是,那合格的那部分费用怎么办?

你不会相信的,在工商局负责监测食品的时候,北京市食品抽检合格率百分之97点多,具体情况跑题,在此不细表。

全国闻名的苏丹红事件,事发后北京市工商行政管理局海淀分局令各基层执法机构每日抽样十种左右辣椒产品送质监局检测,不到半个月时间,欠了质监局几百万。没人出此费用,检测嘎然而止。

你妹!别扯了,三公经费那么多,你们干啥用了?

我真不知道,我只知道我们领根笔都费劲。win98装上都不能运行的笔记本至今不让淘汰。

我头上曾经挂了至少五十万的食品检测设备,而那些设备的检测效果……不提了。

言归正传,这一次总局发布这那公告,然后淘宝小二质疑的工商总局抽检程序不规范,不包括复检等等,那就是扯淡。《流通领域商品质量抽查检验办法》规定的是商品质量检测,管不着这次工商总局发布的是否正品的问题。

再看工商总局的回应,简直想大耳光抽上去。总局答不对题,说得完全是天马行空。我怀疑总局自己是否能分清这其中的区别,或者他们只是一如既往发布任务,收报表,然后统计发布而已?实际连纸上谈兵都谈不清楚。

再者说,总局称是委托消费者协会进行的抽检,内行人一看就更加搞笑。消协名义上是消费者组织,其实是行政事业单位,工商局的一个附庸,一家人。即便这个活真是消协去干的,也是消协协调了诸多厂家进行是否正品的鉴定。

淘宝小二质疑本次抽测数量少。少么?确实少。但以国家局直接附属的国家级消费者协会的执法能力来说,五十几件就不少了。但如果国家局布置一项专项任务,动员全国工商系统执法力量做这项工作,就能得到一个相当庞大的数据。可能国家局并未真想动摇阿里系,真的只是一次普通的抽测而已。

小二提到,基于这么少的抽测数来判断正品率不妥,这妥妥的是在打脸,曲解或误解文字,实际是国家局的报告写的蹩脚,叫人抓住了把柄,把“正品率”改成“本次抽样的正品率”就好了。但是为毛非要标一个正品率呢?为毛呢?大爷们坚持以率以数据来衡量工作所以习惯了吧……

淘宝小二还说了,非正品的定义有问题。报告中非授权渠道就等于非正品,这样的新“罪名”是很有问题,其实有问题么?可能有,但是是否正品是由厂家说了算的,你说厂家没有授权的商品,会侵犯各种利益,厂家会说他是正品么?会么?

后来,司长下任务罚款指标的事情又被扒了出来。我去,这么傻的话也敢说出口,还被录音了?多年以来,我们早就没有罚款任务和罚款指标了,我们只有目标,目标!或者努力方向也行……

以上。

个人觉得,工商总局的行为有失偏颇。

且不说调查过程漏洞百出,前面已经有人指出,在此不再赘述。对于“假货”的定义模糊不清等等种种问题。

现在写下自己的一次经历来证明,上份工作要求穿正装,但当时没有只好去买了一套,职场新人,没什么积蓄但还是狠下心买了套1200多的,但买回来后偶然上网查,同品牌同规格的同款套装淘宝上的价格不到400。因为不是什么知名品牌,所以可以排除假货仿货的可能。我感觉自己被奸商骗得很惨,可恶奸商连一个穷学生都不放过,竟然牟取超过200%的利润,卑鄙至极!(但这个质检总局不管!)这件事也彻底改变自己的购物习惯,从此以后网购为主,买贵重物品基本上不会考虑实体店了,因为价格差太多!

虽然不是资深淘客,但每月也有5、6笔交易,比起价格,淘宝和天猫基本完败京东还有苏宁、国美。这点值得肯定!至于假货问题也曾经纠结过,但至今为止在淘宝没有被骗经历,反而在实体店买衣服被坑,买手机被坑,说实话现在已经畏惧实体店购物了!我感觉只要买到的东西是自己想要的,而且价格也合理就不算被骗,例如我想买高仿的苹果耳机,我想买的就是7~8块钱的东西,所以买到相应的商品并不叫被骗,也不能说是假货,因为自己出这个价,理所当然买这样的商品,并没有被骗的感觉。如果出的正品的价格,买到的却是山寨货,那才叫被骗,才会让人生气。但迄今为止还没有过这样的经历,网上买的很多东西追求的是实用价值,只要价格合理达到实用目的即可。相反在实体店虽然买的是正品,但毫无疑问,花费远大于其价值,这才是价格欺诈。卖家拒不承担退货承诺,换货百般推诿,我想这才是工商总局应该重点治理整顿的事情。否则会有越来越多的人像我一样彻底失去对实体店的信任。

该管的事情管不好(或者说根本就不管),反而要借口“监管”插手边缘的事情。总局的这种行为令人不齿。

纵观今日之中国,凡是强权插手的事情,无一不是在压榨百姓: 垄断油价,外降内不降,降了又加税等于是没怎么降。垄断高速收费,收够了成本还继续找各种借口收,无耻至极。垄断电信,于是高成本低服务,还有各种巧立名目的花招,与诈骗犯合谋诈骗(真怀疑哪来的那么多诈骗电话)。垄断医疗,伙同部分药厂,医院,投机商人哄抬药价,侵吞医保基金鱼肉百姓,伙同跨国公司垄断部分医药价格,使得很多保命的印度药品无法进入中国造福百姓。最最可恶之处就是炒作房地产,哄抬价格,不择手段,将人民变成创造GDP的奴隶。倘若质检总局真的有用不完的精力,或许查油价,查药价,查房价,查高速收费,查电信收费才是当务之急,而不是围堵淘宝这样的边角。

管好自己该管的,才叫尽了本职,该管的不管,不该管的编造各种理由要插手,只能说是权利的欲望在作祟了!

个人观点,纯属吐槽。不足之处望斧正。

个人觉得假货是工商总局和淘宝,两方无法解决的问题。工商白皮书讲的空话是对的,淘宝恐怕自己也很清楚。但工商的抽样报告问题众多,说明工商能力不足,打假无力,只能讲讲谁都知道的空话。而淘宝呢,对于打假也是只能做表面上的功夫,不可能真的完全打假。

首先淘宝的本质就是把曾经路边的地摊搬到了网上,利用的就是廉价产品这条长尾,让淘宝把假都打了,淘宝也就不存在了。淘宝不存在于国于民都不是什么好事。这也是淘宝如此高调的原因。

售假有罪,源头在造假。假货生存的市场,假货在中国有巨大的生存市场。中国世界造假第一,中国很多高仿产品连厂家自己都分不清,工商总局就更无力打假了。再者消费者明明知道是假的,他们就喜欢买假货,高仿货。(德国同事让回国帮带两个高仿的包。。。)

我觉得淘宝解决假货的思路还是正确的,培养天猫。天猫确实还有假货么,但明显比淘宝至少上个档次,至少是街边商店的档次。

马云说的没错么,淘宝就是为了培养更多的京东,当一家网店从地摊,积累的财富到路边小店,到开到商场里去了,他自己就会意识到卖假货没法继续发展了,然后就转型注重质量了。

那打假还要不要打,当然要,要狠狠的打,打假就是让进商场的店知道继续售假得不偿失,才能引发他们的转型。换而言之,就是划线,打比方,假货一个月赚5k,骗几个钱,然后就做到头了,没法继续发展了。那到就得高仿,高仿一个月赚5w,再多就被抓起来了,那他到了5w的时候,他就不想冒这个风险,就会想转型。监管在于如何划好线,驱动造假的转型不造假,而不是一棍子打死所有连生意都不做了。

工商和阿里应该合作,凡事都要顺应一个道字,不能冒天下之大不韪。

佛说:一切不以结婚为目的的恋爱,都是耍流氓…

总菊:佛祖说的对…~

@Heavybird的回答很片面,这种报告最重要的核心应该是报告的专业性,而不是行政程序。行政程序的合法不代表工商总局就要拿出这种不专业并且不负责任的报告。让你去办事不代表是让你把事办砸。

我仔细看过工商总局的那份报告,通篇报告的主旨也是在评估市场风险,也没有特别的针对哪家企业或品牌。但这只是表面,实际情况恐怕并不是这样的。我是做互联网大数据的,数据分析的第一个难题也是核心就是取样,取样的合理性和客观性才能保证分析结果的可靠性。根据报告中的取样来分析,这种取样方式完全就是不负责任的取样,是瞎搞,要是我的手下敢这么给取样作报告,我一巴掌扇死他。此次监测,工商总局为了得到网络交易的定向监测,同时根据行业商品的正品率来判断该行业的整体情况。要得出这个正品率首先就是取样,取样应该怎么取?有一个原则就是客观并且合理。我会给大家阐述一下我们做数据的是如何取样的,然后在对比工商总局的取样方式,你们可以自行判断他们的做法是否合理。至于原因可以自行脑补。这是报告总局报告——《工商总局发布2014年下半年网络交易商品定向监测结果》

——————————————————————————————————————————————-

取样原则:目的性、代表性、客观性(实际性)、合理性

1、我们在取样的时候一定会围绕着研究的目的进行取样,比如说他们的监测报告,是监测网络交易商品的定向报告,根据这个目的一定是网络交易的商品,在根据取样的代表性原则,应该是选取商品的网络交易量比重进行取样,我们比较常见的网络交易量大的有服装、电子产品、化妆品和食品,网络交易还包含其他冷门商品如煤炭(虽然交易额大,但交易量很小,所以算特例,不能选做样品)、办公用品、装饰材料,所以不能没有这一类商品,只是比重要小。按照权重,服装、电子产品、化妆品和食品应该在取样中占的比例最大,一些冷门行业的商品也绝不能没有,但取样的比例要小。在看总局的报告,化肥和润滑油一共有37份,占样本的40%,而作为网络交易的大宗商品服装和电子产品一共是22份,占比23%。这是非常不合理的,简直就是一拍脑门子做的决定。

3、然后是手机的取样渠道,从手机到消费者的渠道有两种,一种是商家自营,如京东、苏宁易购、1号店、聚美优品,因为他们自己有仓储,一种是平台类渠道,如淘宝、天猫,他们只提供交易平台,不提供仓储。所以我们会根据这两种不同的平台的销售量选择相应数量的样品,数量越多,数据越精确。数量少于一定程度,可以放弃取样了。。。

3、然后是手机的取样渠道,从手机到消费者的渠道有两种,一种是商家自营,如京东、苏宁易购、1号店、聚美优品,因为他们自己有仓储,一种是平台类渠道,如淘宝、天猫,他们只提供交易平台,不提供仓储。所以我们会根据这两种不同的平台的销售量选择相应数量的样品,数量越多,数据越精确。数量少于一定程度,可以放弃取样了。。。

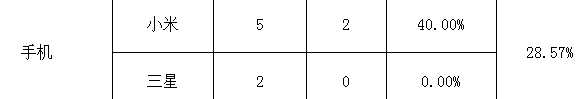

2、以手机行业为例,网络交易中苹果、三星算第一梯队,其次是华为、联想、HTC、小米、诺基亚、酷派、vivo等,再次就是LG、金立等各类三线品牌。如果取样,每一个梯队都应该选取一个代表,报告中选了三星和小米,这个问题不是很大。但我觉得应该是三星2个、小米和华为加起来5个、给三线品牌1个指标。而小米直接取5个,有点不太合理

而且我们都知道,小米手机基本上都是放到自己官网上来卖的,这是一个非常重要的渠道,可是总局居然没从这个渠道购入手机,既然是研究整个行业,却不对整个行业进行细致的分析。这种做事态度,就是忽悠老百姓嘛

先说这几个方面,其他商品也是同样的思路,我认为总局的这份报告完全就是闹着玩。这种报告就跟去火车站进站口统计买票率一样。

【工商总局刘红亮处罚阿里录音曝光:一年罚千八百次】据新华社“我在现场”报道,工商总局公布“白皮书”会议纪要后,参会人士透露,工商总局网监司司长刘红亮在会上称,阿里一年要处罚“千八百次甚至几千次”,“你们一个月工资等于我们年薪加在一起”等。该录音并未写进白皮书。http://t.cn/RZ10wjW

作为个淘宝京东卖家说下;

关于假货翻新,京东自营一成左右,京东第三方2左右。天猫1.5左右。淘宝2.5左右。

京东自营为什么又那么多呢。因为内部较腐败,具体不说。

京东第三方为什么那么多呢。因为天猫和京东第三方是一样的人开的。

为什么天猫又比京东自营少些呢,因为现电子商务,都觉得天猫是个推广品牌的平台,所以收敛些。京东就无所谓了,反正没什么影响力。

为什么淘宝才2.5左右呢,因为很多东西无法鉴别。就好比生活服务,殉葬服务,奇葩宝贝,这种东西只能认为它是真的。。

不服来辩。

我的理解是这样:我是X宝,我有一块地,我做了个超大百货中心,有很多很多商家在我的百货中心里卖东西,我靠他们找我做广告赚钱。有一天工商来我家百货中心抽检,发现有很多假冒伪劣或者非正品的普利司通轮胎。接着工商说,X宝的很多轮胎不是正品!我就郁闷了..

我不卖轮胎啊!

我卖的从来都不是轮胎好吗!

你查出哪家有问题就去找他啊!

你跟我讲有什么用!

连个名字都没有我都不知道去关哪家好吗!

而且我又不是工商!

我只是卖广告卖数据卖名气的好吗!

我还是杭州的企业呢!

你要不要说杭州卖假轮胎啊!

别的地方贴了一份,这里再贴。刚刚出炉的,各位凑合着看吧:

【另一面】外媒如何报道阿里巴巴PK国家工商总局?

编译撰稿|邓璟

未经授权,谢绝转载

今天,阿里巴巴(淘宝)和国家工商总局的PK大战进一步升级。

28日下午,淘宝官方微博说:针对国家工商总局发布2014年下半年网络交易商品定向监测结果一事,刘红亮司长(网络监管司)在监管过程中的程序失当、情绪执法的行为,用错误的方式得到的一个不客观的结论,淘宝网决定向国家工商总局正式投诉。

其实,这事的是非曲直很简单,不过,真要让国人“选边站”还是有点困难。为了避免引发争执,让我们看看外媒和《中国日报》这类中国的英文报纸,如何报道这次事件,它们第三方的地位相对超脱,视角也会比较有意思。

↑首先是美联社《China criticizes Alibaba in report withheld until after IPO》,标题把新闻点放在“中方扣留了涉及阿里巴巴的假货报告(即白皮书),直到它在美国IPO成功后才公开”。

报道说,国家工商总局(State Administration of Industry and Commerce)这次发布的报告,措辞严厉(sternly worded report)。这份报告是去年7月监管方和阿里巴巴管理层商讨的结果。中方直至周三(2015年1月28日)才发布阿里巴巴旗下淘宝、天猫等允许假货销售( sales of fake goods)、损害消费者的报告,是为了避免对阿里巴巴去年9月在美国纽交所上市带来干扰。

报道指出,美国等方面此前曾指责阿里巴巴容许赝品销售(sales of counterfeit goods ),但中方发布周三这种批评报告尚属首次,且目标是国家高层非常看好的一家领跑的互联网明星企业(a leading star in an Internet industry)。

这份报告说,非法生意存在于阿里巴巴旗下各类交易平台由来已久,但很长时间里,阿里巴巴都未给予足够重视(failed to pay adequate attention),缺乏有效的打击应对手段( failed to take measures to stop it)。与此同时,这些交易平台还允许“非法广告”(illegal advertising),通过低价、虚假描述误导消费者。

美国商务部(U.S. Commerce Department),2011年曾因淘宝售卖盗版商品和假货,把它列入“臭名昭著的市场”黑名单(blacklist of “notorious markets” ),2012年把它从黑名单删除。

淘宝和天猫有超过5万名商家。2014年12月,阿里巴巴方面说,它从交易平台删除了可能侵犯知识产权的9000万种商品清单。

↑再来看看英国天空电视台官网的报道《Alibaba Sells Shoddy Goods Says China Watchdog》,Shoddy Goods是假冒伪劣产品的意思。

报道认为,此次针对阿里巴巴的报告是中国国家工商总局发起的“不寻常的抨击”(extraordinary attack)。文章也说,这份报告早在去年就已写好,为了给阿里巴巴在美上市让路而推迟到现在才发布。报道还援引国家工商局报告指出:假货泛滥等问题,不仅是阿里巴巴交易平台面临的最大诚信危机(the biggest crisis of integrity),对其他试图合法经营(try to operate legally)的互联网企业也是一种伤害。

报道还注意到,1月27日,Yahoo董事会已批准将 Yahoo所持的阿里巴巴3.84亿股股票(目前市值390亿美元),分拆为一家独立的上市公司SpinCo,进行分拆之后,Yahoo从阿里巴巴股票中所获收益的征税会享受更低税率,据估算能节省数十亿美元。这项交易预计在2015年第四季完成,消息一出,Yahoo股价应声大涨7%。

↑接下来看看美国之音的报道,标题亮明了态度:《中国揭开了网售假货的盖子》。

↑美国有线电视新闻网CNN的报道《中国对阿里巴巴发布措辞严厉的报告》,开头特别有意思:“No business is safe from scrutiny in China — not even its star tech firm.”这句话出于众所周知的原因就不翻译了,scrutiny是“详细审查”的意思。

↑美国《福布斯》网络版则聚焦“官方告诫阿里巴巴不得傲慢”,arrogrant是“傲慢的,自大的”之意。

↑美国福克斯电视台官网跟其他几家外媒一样,聚焦中国国家工商总局为了给阿里巴巴上市让路、事先“隐藏”了这份报告。

↑路透社的报道,用了一个词“blast”,本意是爆炸、摧毁,这里有“狂批、怒批、猛批”之意。

↑亚洲新闻网络转载《中国日报》的报道《中国每两件网售商品就有一件是假货》,文章提到了这次阿里巴巴PK国家工商总局的导火索:

2014年8月-10月的一项抽查显示:92批次网购物品中,只有54批次是正品(authentic),正品率仅58.7%。其中,淘宝购买的51批次商品仅有19批次是正品;天猫购买的7批次商品有6批次、京东购买的20批次商品有18批次、一号店购买的10批次商品有8批次、ZOL商城购买的1批次商品有0批次、聚美优品购买的3批次商品有3批次,被证明是正品(proved genuine)。(编者注:来自国家工商总局2015年1月23日发布的2014年下半年网络交易商品定向监测结果)

因国家工商局发布的这次监测结果,阿里巴巴(淘宝)PK国家工商总局(网络监管司)的进程大致如下:

涉及此事的网上交易平台,是怎么反应的?

根据《中国日报》的采访,京东在接受电子邮件采访时说,它已采取措施打击销售假货的商家,其中一家网店已在去年8月被除名,此外还对受影响的消费者进行了补偿。京东方面说,它对卷入假货销售的内部员工、网店商家制定了严格的惩处措施,每周至少三次随机抽检(randomly check)各网商销售的商品。

一号店则回应说,在国家工商总局公布监测结果后,它已把涉嫌售假的所有商品下架,牵涉此事的公司和销售者正在接受跟踪调查,所有受影响的消费者都将按照《消费者权益保护法》获得赔偿。

去年年底,阿里巴巴首席风险官邵晓锋透露,为了打假和保护消费者,它过去两年耗资超过10亿元人民币。2014年前三季度,阿里配合品牌权利人年处理600万条侵权商品链接,配合各级行政执法部门,办理侵犯知识产权案件1000余起,抓获犯罪嫌疑人近400人,涉案金额近6亿元。

这是阿里巴巴这家“互联网巨人”(Internet behemoth),首次公开披露其涉及打假的相关数据。

—-The End—-

专业主义

微信公众号 zhuanyezhuyi1982 邮件 5292525@qq.com

给你不一样的新闻和新闻解读

主编|似水流年|微信 aimforthesky

除了点赞,您还可以扫描下方二维码打赏

你还可以扫描下方二维码关注微信公众号“专业主义”,看不一样的新闻和新闻解读。

像这家商场一样的传统企业看见今天的新闻一定开心死啦,早告诉你们这帮傻老百姓电商都是假货吧,不信可以看中央台的新闻联播啊……

国家质检总局也好,工商总局也好,抽检什么的无外乎例行公事,具体抽检方法是不是科学由专业做这方面的朋友鉴定,我只想说,媒体针对这事做文章就有问题,网购也有它的两面性,有很多网友分不清淘宝集市和天猫,他们也不懂什么是C2C和B2C,报道事件的同时要注意舆论引导的方向不能有煽动性和偏向性,不能扔个炸弹就跑了。

本人作为一名从事定向监测和流通领域商品质量抽查检验的工作人员,想结合自身从业角度解读一下 “小二的心声”。

1、关于定向监测的解释。

我觉得这一次国家工商总局在发布这份结果时,没有做好的一项工作就是:在发布结果的同时,没有做好对公众的解释定向监测的涵义。

事后,工商总局回应了质疑,表示“定向监测是评估市场风险、警示违法经营的重要工作方式”,定向监测的结果可以作为一种消费风险提示的方式进行发布,但是定向监测的结果不代表该种类商品在市场上的总体质量。

举个例子,《结果》中表示“化肥农资和手机行业正品率低,仅为20%和28.57%”,在淘宝购买的15个化肥农资的样品中只有3个合格。这不是说淘宝上所销售的所有化肥农资的总体合格率只有20%,而只能说明在淘宝购买的15个化肥农资的样品合格率为20%。进而言之,在淘宝上购买化肥农资能买到合格品率就可能比较低,这就是定向监测所起到的给予消费者风险提示的作用。

其次,定向监测的结果不能用于案件定性,不能作为案件处罚的依据。

总局委托消协开展的定向监测,消协肯定是委托了具备了相关检验资质的检验机构进行了检测,委托有资质的检验机构进行检测,这是包括工商、食药等执法部门在查办案件的过程中经常要采取的一种手段。但是消协委托的检测,检测结果必定只能对来样负责,只能表明送检的这一个或者几个样品存在质量问题,而不能用来证明所有的同类商品都存在质量问题。因此,假设《结果》中有一个化肥农资的卖家在北京经营,其在淘宝销售的化肥农资在这次定向监测中不合格,北京工商部门会以此次监测的结果为线索,在其经营所在地开展调查,搞清楚不合格化肥农资的数量,然后再请检验机构予以抽样检测,如果再不合格,才会进行查处。

2、小二提出的抽检程序违规失当的问题。

我觉得这是小二将定向监测和工商总局第61号令《流通领域商品质量抽查检验办法》混为一谈了。如上所述,定向监测的结果通常是仅对来样负责,而采取流通领域商品质量抽查检验办法进行的抽检活动,往往是对商品的某个规格、型号的整个批次负责。

举一个例子,2014年3月31日,广东省工商局在开展流通领域商品质量抽查检验后,在其官网发布的《广东省工商行政管理局关于发布认定的缺陷商品名单(2014年第1批)的公告》显示,上海三菱电机.上菱空调机电器有限公司生产的4个型号的空调器产品属于有缺陷的不合格商品,在公告发布后,三菱宣布召回上述4个型号的空调器产品。在2014年第3批公告中,YOKOHAMA(横滨)轮胎有一款缺陷指标为高速性能不合格的轮胎榜上有名,在公告发布后,横滨轮胎宣布该款轮胎召回。由此可见,流通领域商品质量抽查检验的结果是对某型号某规格某批次的商品整体负责的。

3、小二提出的商家没有收到抽检信息的问题。

定向监测的结果只是作为风险提示,不作为案件处罚的依据,所以有关商家当然不会收到复检的通知。程序一般是这样的:总局会将这个结果作为一个线索转交给经营者所在地的工商部门来跟进,总局不会也没有必要直接通知商家。商家对此有异议,可以会同当地工商部门,寻求检验机构检测同款商品的同一个项目,如果得出的结论是合格的,那么当地的工商部门不会进行处罚。

从2、3点可以看出,工商总局在程序上并没有失当之处。

4、小二表示工商总局将淘宝与其他B2C的自营商家放在同一纬度来比较实在是冤枉。

我觉得,既然同为网商,不存在纬度不同的问题。淘宝在吸引淘宝卖家入驻的时候,自然有一套游戏规则,卖家有否遵循这一套游戏规则呢?淘宝有没有按照这一套规则进行监管?从现实来看,肯定是做得不够的,这也是为什么大家纷纷吐槽淘宝上假货泛滥的问题。B2C的假冒伪劣相对淘宝少了许多,也经常有人说买数码产品还是京东、亚马逊靠谱,因为B2C也制定了规则,同时也付出了仓库、人力等巨额成本。

5、正品和非正品的问题。

工商总局在这次《结果》中对定向监测的商品运用了正品和非正品的词语来进行区分,小二表示这是一个新的“罪名”,富有创造性。

正品、非正品,本身并不是一个法律概念,在我的记忆中没有法律法规就正品、非正品有所定义;其次,定向监测本身并不能作为案件处罚的依据,因为也就不存在是否给淘宝安上了一个“罪名”的问题。

6、最后的话。

在我看来,这次《结果》的公布,无非是工商总局进一步表示了将加大网络交易商品的监管力度的一个意向。其实长期以来,工商、质监、公安和食药等部门对网络交易商品的监管做了不少工作,但是和日益增长的网络商品交易量比,是远远远远不够的。

由于网络交易的一些特点使得处理起来比较麻烦,沿海地区、发达地区在处理涉及网络商品的投诉举报中的作为比相对落后地区要好一点。

如果按照有网友所说的“以价格作为主导,而忽视其他外观、质量、舒适度、新功能”这个模式发展,劣币驱逐良币,长此以往假货将越来越多,这也是监管部门努力要扭转的一个现象吧。

看到一个回答,觉得说的很对,供参考:什么样的质量抽检才有说服力?

歪楼!现在都大数据时代了,抽样检查应该逐步退出历史舞台吧。工商总局又不缺钱,以后检查直接检查全部吧。抽样多不符合高大上的气质。

我数学不好 工总不要骗我

京东自营基本没问题

所谓假货很多都是私人老板开的店 出现假货太正常了 我看那个数据表了京东的出现的不多的假货也是那种第三方的店

至于淘宝最多 那最正常了,因为淘宝就是提供普通人开店的平台,里面鱼龙混杂。现实里卖假货的个体老板一样也可以在网上开店啊,因为现实中这种卖假货的群体就很多,在网上只是给他们另一个展示的舞台而已。

天猫比淘宝稍好也是因为门槛儿高,门槛越高准入要求越严格那么出现假货的几率越小

这就是为啥京东自营合格率最高 而淘宝合格率最低的原因吧

虽然有人说抽样太少,有些商品只抽了一两个,但是整体去看出现这样的结果也不是巧合,那是必然的。

分母这么小,作为分子压力很大的好伐