Henri Tajfel 的social identity theory(社会认同理论)解释了人倾向于将自己归为某类group并通过“歧视”别的group的方式达到提高自我认同这一现象,这在我们日常中十分普遍,比如苹果用户与安卓用户互相嘲讽等等。 那么,当我们试图将自己或者他人归类的时候,是有很多不同的标签选择的,比如人种,性别,职业,爱好等等。我们是如何去选择标签并归类的呢。举个例子:在公交车上看到一个人在用黑莓9000,我会很惊喜觉得亲切并…

忘记密码? 请输入您的电子邮件地址。 您将收到一个链接,并将通过电子邮件创建一个新的密码。

评论 ( 18 )

按认识方式归类算不算?

看到其他人的答案,大多看起来都很书面化且长篇大论,而且知识的搬运上相当盲目。。。本人还是来点通俗的说法吧——毕竟不是每个人都学心理学,一般人并没有上面阐述的那么复杂,所以本人会丢掉书本知识来点接地气的分析。

我们来看看题主举的例子(个人比较有同感):

由于本人至今也是一名 bber(黑莓用户),所以日常生活当中,也会把社交生活的人分出一项【bber】分类 —— 在这里,我们对人标签的标准就是基于所使用的手机品牌、型号、遇见场所、言谈举止等。这些同时也是本人对人标签化的习惯,相信也是大多人的习惯。

实话,我们在对人进行【标签】之时,使用的标准不一,如:

某君 A,只要根据生活习惯、外貌长相、性格热点、价值观、性别、性取向、地域差异、人种……如此下来,A 可能一个人就符合了笔者数十种不同的标签。

在将人归类的过程当中,对同一个人进行标签化并不存在唯一的标准。——这当中涉及面很复杂,但答案很简单,也就是如此而已。

我补充一下关于Tajfel 的social identity theory。 我不知道题主是在哪里看的理论介绍,但是貌似这个理论是说人们认为group membership (群体身份)是自己的social identity (自我认同或者自我概念一类的东西吧)的一部分。因此人们的行为、态度等等受到了自己归属群体的影响。

这个理论的提出主要是在解释ingroup favoritism(内群体偏好)现象。也就是说,因为你认为你所属的群体是你自己的一部分,所以你会对自己所在的群体有偏好,而展现出对于内群体更加积极的态度。当然,这也可以用于解释对于外群体的偏见。

这个Taifel还发明了在群体研究中很常用的minimal group paradigm。很有意思,有人有兴趣的话我就再详细说明一下。这个实验也是用于验证social identity theory的,然后发现的也是对于内外群体不同的态度。

注意,态度、偏见、歧视跟刻板印象——也就是题主说的标签——是不一样的。刻板印象(可能)是前者的认知基础,但是两者不能划等号。比如,女性习惯感性思维——这是一种刻板印象,而根据这一刻板印象产生的女性不善长科学研究——这是歧视。所以说,social identity theory虽然可能对刻板印象有所涉及,但并不是一个对刻板印象很强的解释理论。更好的理论可能是social categorization theory。

至于题主举得黑莓的例子,就确实是一个social identity theory的例子。就是很小的共同点,也能够迅速促进个体进行群体认同,从而产生内群体偏好。

至于题主最后说的应用我没太看明白,in vs. out group 并不等同于 high vs. low engagement。或者这里的engagement题主是在说别的概念?不过社心群体研究里面,engagement 一般指的是个体对内群体的认同指标吧?

如果仅仅是把对象由人换为robot,我不认为会对具体的理论结论有什么影响。最多只是多加了一个moderator(调节变量?),比如,当人们humanize(拟人化?) robot 的时候,效应和人一样;当人们物化robot的时候,效应消失。可能比较有趣的问题是,什么因素使得人们在某一情景中把robot当人看?

—————————

说了一圈,发现跟标题不对。所以我说知乎的提问格式真的有问题。问题要不是没描述就是描述与标题不符。摊手。

和自己的关系,也就是人际关系。

比如小清新,这个词和你的关系?无论这个词代表什么意义,它一定会和你产生某种关系的联系方式,和核心你自己的定位形成一种人际距离。

近或者远,或者重叠,或者不同的次元,标签,就是一个小宇宙地图。

建议做人群画像

首先给别人贴标签是一种懒的行为,减轻人的认知负担,帮助我们快速做决定。毕竟在过去茹毛饮血的时代,如果任何未知事物(比如一头猛兽,一个敌方部落的人)袭来,若我们的祖先没有迅速反应(fight or flight)的话,可能就死翘翘了。能活下来的人,祖先肯定是见一叶而知秋的,也就是标签小能手。

其次,给自己贴标签是因为我们的ego,正如前文有同学提到的。人的矛盾性在于,我们既希望自己属于一个群体,可以不那么孤独;又希望自己是独一无二的。比较折衷的方法就是让自己属于一个相对“小众”的群体(小众,“小”而“众”,这个词本身就是如此矛盾)。 于是小清新们乐此不疲的为自己寻找一个个代言人,从陈绮贞到陈粒,其实无非是想画出一个圈,里面是”people like us“,外面是”people like u guys“,而这个圈一旦人数超过上限就会反转,这时圈内的人成了”people like u”, 最早的追捧者早就逃之夭夭了。是不是有点像股市?谁最后接棒谁倒霉啊。

把给自己贴的标签放在社交网络上,比如我们在知乎主页上的自我介绍,一方面是生物学的signal theory,类似孔雀开屏展示他的生殖能力,吸引配偶的作用。另一方面是经济学领域的signaling,向潜在的雇主或者雇员展示自己的价值。

再次,标签不合理,这个是有科学依据的。上点干货。

数学家John Allens Paulos有一本书叫《A Numerate Life : A Mathematician Explores the Vagarities of Life》,里面就用简单的数学原理解释了标签的不合理性。

他说,给一个人写传记,就好比要画出一条线,要同时穿过尽量多的点。所以只是一个最优解。

假设用一条10米长的直线来代表你的一种特征(比如是不是喜欢独处,是不是支持共和党….),两端的0.5米各视为不寻常(abnormal),也就是你在这方面比较小众,中间的9米为比较寻常的。此时你在这一件事情上大概有10%的可能成为一个异类。

当这两条直线(代表两种特征)交叉成一个正方形时,也就是81平方米的面积为大众,19平方米为小众。你在两件事物的合集中,有19%的可能是异类。

同理,推演到10*10*10的立方体时,接近边缘的体积是 273立方米。也就是,你有273/1000的可能是小众的。

那么人有多少个维度来定义呢(类似MBTI的测试题)?至少数百个吧。在这种情况下,你得到的是超级立方体(hypercube),那么小众的可能性会接近1.

大叔用数学的方法论证了:Everybody is a weirdo. We are all on the edge.

敢问标签党们,这下还觉得贴标签理所当然吗?

他的原话:

Knowing that dimensional geography suggests that every single one of us is far more peculiar than we may be willing to admit. You are not the only weirdo you know; in reality we’re all a bunch of weirdos.

自我归类论,我想也去看一看!

俗话说,物以类归,人也是这样吗?人也归类是吗?

众观其说,也想学习其中的奥妙!

作为受过最好的心理学系统教育的人之一,我可以负责的说:其实这是个三观问题。因为不同三观的人有不同的分类、标签、判断、认识体系。

贴标签的方式涉及到太多精密的精神活动,无法说尽,我所能理解的有以下几种方式

1 我们按照对自己最有利的方式给自己和别人贴标签。

这种标签方式是最根本性的,我所能想到的绝大多数贴标签方式都可以放在这个分类下。

如:

优越感标签——自我认同、自我满足

以此类推

共同点标签(兴趣、爱好、特长,乃至价值倾向等)——形成共同体,产生我进入一个团体、我变强大了、我不孤独的感觉——精神利益

下棋的以棋会友,摇滚的音乐论人,养狗的定期聚会,打工的必有区域联盟。至于同性恋、非主流等尤其需要抱团取暖。越是小众的、孤独的、弱小的、不被主流认可的,就越需要共同点标签,暗示自己有一个团体,融入了群体的力量,我不孤独等。

欲望标签

心里越想什么,就越倾向于用什么作为标签。

不仅有房的喜欢用“有房没房”来作为分类标签,想要房又买不起,内心渴望很严重的,也倾向于(在心里)以此作为一个分类标签。

同样,车,名牌衣服,包包,或者学生的成绩——“优等生”“差生”等,都是如此。

这与自我利益有什么关系呢?尤其是作为劣势方,似乎就是在以对自己不利的方式来贴标签啊?

其实依然是某种自我利益的变形。

欲望、羡慕是一种情绪,凡是情绪都是用来进行自我利益的,愤怒、恐惧、悲伤、羡慕、渴望等,莫不如此。

具体的解释可以看:如何控制负面情绪? – 叶修的回答

这里简略解释一下。羡慕、渴望这种情绪起到方向指引的作用,驱动你去追逐这个东西。在比较高大上的说法里,这就叫做梦想的驱动力,俗一点,就是欲望了——无论怎样,这种情绪都是为了你自身的利益而产生的。你的欲望驱使你额外的关注某个你想要的东西,因此你忍不住倾向于用这个标签类区分人我。

恐惧标签

我们将蜘蛛乃至蟑螂、老鼠、蚊子等统归在标签“有害的生物”下;进入原始森林,立刻对“可以吃人”标签下的狼、毒蛇、老虎、熊等动物高度警觉。

人群之中,我们对一般人感觉不大,没兴趣到处乱贴标签,但是一旦碰到脾气不好、有攻击性的人,立刻一个标签贴上——“暴脾气”“暴力倾向”。这样的标签方法有助于我们识别和逃离危险。

诸如此类。

基本上,绝大部分情况下,我们的标签都是按照对自己有利——安全、自我满足、自我强大、自我优越等——的方式进行选择的。几乎所有的标签方式都是以此原则进行的,除去下面这种:

2 初始印象标签

对于纯粹陌生的东西,对于初生的婴儿、低龄儿童来说,很容易按照第一次接触某事物时的印象来理解该事物,并以此形成最初的标签。

比如,最初的婴儿,他不认识狗,我们教他,这个叫“狗”

。于是他不仅认识了狗,并且将“狗”作为一个标签。下次,碰到类似的四足动物如猫、妈、牛、猪,

就会使用标签“狗”——直到我们纠正他,给他一个新的可供使用的标签。

有些标签更加复杂而隐藏。

比如,在我们与父母共同生活的十几年中,父母的整个婚姻关系模式就成为了我们的一个初始标签,或者是初始标签群组。虽然我们不会去给这种标签取一个具体的名字,但是我们会用这个标签去判断别人,尤其是异性。最终,你会更倾向于找一个与你的父母某方面类似的异性——你在依据这个标签选人。

有时候,这个标签对你并无利益。假设你是一个女生,你的父亲是一个比较善良但是脾气极端恶劣容易失控的男人。你依然会倾向于找一个类似这样的男人做配偶——虽然这并不具有真正的利益——仅仅因为你对这个标签很熟悉。

在初始印象形成标签的领域,我认为最为经典的是德博诺在《水平思考法》一书中提到“T”型结构的例子,简直是神一样的举例类比,颇有“诸相非相”的感觉。简要摘录如下:

对于下面这个奇怪的图形,你想要怎样的把它分割开?

如果你不知道这是什么意思的话,我可以先举个例子讲解一下

我说,它这样拆分很方便

4个T型。

接着,我给你看下面的图片,说你准备怎么拆分呢?

你就反应过来了,明显就是这样拆分嘛:

我不断的给你增加新的练习:

你练得很熟,说:“这个要想一会儿,但是也难不倒我”于是你就这样拆分了:

呵!连两个横着的T都被你看出来了!我只好继续增加难度,脱离单纯的学生课本层面,而进入复杂的现实社会应用层面。比如这样难的题:

如果你是个书呆子,应用能力差,你直接就愣住了——这tm什么玩意儿啊!然而,如果你冷静观察分析,应用实践能力非常强,你就会发现,其实最终还是可以拆分开来。

这么难你都搞定了?然而,上面的情况还只是明确条件下的线性分析,如果连条件都不明确呢?如果图形的一部分被黑块遮住了呢?比如这样:

你搞得定?

如果你真的够聪明,你或许能够推想到,大概率的,图形应该是这样:

好吧,你已经完全掌握了拆分图形的要诀了,就连被遮住的图形,你也能够分析出合理的拆分方案了。我不得不承认,在图形拆分界,你已经算得上一个崛起的新秀了。于是你步入江湖,接手了很多图形拆分的订单。

你觉得,这些订单太小儿科了。

比如这些奇怪的图形:

你分分钟破解,拆分为:

偶尔也有比较难的订单:

你说:我靠,坑爹啊,幸好博士研究生的时候做过类似的项目。借助复杂的估算模型,你最终成功破解:

你如此优秀,简直没有难得到你的项目了。你声名远播,依靠拆分最复杂的图形,赚来了房子、车子、美女。

作为图形拆分解的代表性人物,你根据多年的经验还发表了著名的图形拆分原理:世界上的图形可以分为两类,在T型约束下可整拆分的和不可整拆分的。

直到有个天真可爱的小朋友问你:为什么拆分图形非得按照T字形拆的?我喜欢圆形、条形呢~

也不知你望着房、车和美女,敢不敢如实回答。

文末向大家推荐一下我的新书:《深度思维》。用一杯咖啡的钱,就能看到我十年思维方法研究中最精华的部分。购买链接:《深度思维:透过复杂直抵本质的跨越式成长方法论》(叶修 著)【简介_书评_在线阅读】 – 当当图书

另,更多 思维方法 与 学习策略 的深度文章和课程,可在公众号中获得

公众号【学习策略师】,为高中生提供学习策略建议;

公众号【人生策略师】,给大学生与职场人士服务;

同时还有一些QQ群可供互动讨论(入群密码都是“叶修”,1-4群都满了):

高中生群:

高中学习策略5群 732584457

高中学习策略6群 732586618

高中学习策略7群 733897503

大学生与职场人士群:

学习的策略5群 274663646

学习的策略6群 733895578

学习的策略7群 733896875

希望这些内容与平台能帮到大家

这个讨论太棒了,这一年来一直在思考这个问题,走马观花翻了几本社会认同理论和社会心理学方面的书,跟学社会学的同事切磋研讨,推敲 社会认同、族群、分类这些概念,备受折磨,十分抓狂,起因是接了一个艰巨任务:基于族群理论对中国手机消费者进行认识。

题主想用标签法对人进行分类,我感觉很亲切,一个理工男能想到的工程方案也就是标签分类,用碎片的标签去片面地认识人群,期望能逐步获得一个全面的画像,这也是当前大数据给我们展示的图景,其实目前这幅图布满了破洞。在艰苦地探索中看到大家的讨论,感觉很有启发。

谢邀,看到这个标签,刻板印象,正好前不久写了观《疯狂动物城》的观影感。主要是说我们为什么有刻板印象的。

简化繁杂的信息

为什么无论是哪里的人都会有刻板印象呢?是的,刻板印象往往被认为是社会归类的一个附属品,为什么要社会归类呢?因为我们每天走出门外,接触的信息太多了,而大脑和智力的一个根本的原则就是要简化接受到的信息从而更有效处理这些信息,这个时候如果把每一个看到的人自动归类(老少,男女,种族),并在分类后用之前的知识来应用,那么就会大大简化大脑的工作量,但是这种把之前习得的知识放到个体身上的过程就是刻板印象。

社会地位的追求

除了认识了解他人,减少不确定性外,刻板印象的另一大功能就是满足我们的社会需要。人们在生活中的一个根本动机是对自尊和社会地位和阶层的维护,就是我们要保护我们的自我评价是正性的积极的,我们要维护自己的社会地位是高的。我们会对可能伤害自尊或自己当前地位的信息特别敏感。可以小到对个人来说,学生时代考试不好让我们自尊受挫,也可以大到对社会来说,当看外来的移民得到本来属于本国人的较高地位的工作后的感到社会地位的受挫。从个人层面来说,当人刚听到挫伤自尊的信息后,会更加使用负性的刻板印象去歧视少数族群,因为歧视别人的一个结果就是抬高自己,而刻板印象(他们偷懒,骗人)也合理化了这种歧视(因为他们是骗子,因为他们偷懒,所以他们活该被歧视被踩在脚下)。

从社会层面来上维护社会地位的动机影响更加大,二战前期希特勒利用一战后德国地位的下降和当时德国经济形式不好(糟糕的经济形式是对全民自尊和国际地位的打击),成功煽动民众对犹太人的仇恨,把犹太人刻画成卑鄙,无耻,欺骗,吝啬的蝗虫(犹太人在欧洲其实一直不受待见)。而当前美国大选似乎也在重复这一悲剧:虽然被媒体和政界主流都嗤之以鼻,Trump仍然很受欢迎,也是因为他的言论中包含太多露骨的对外族的攻击,歧视和刻板印象迎合了很多美国中下层白人(想表达但又不敢表达)的思想(因为移民主要冲击的是这批人的工作和地位)。

社交的需要

人的第三个根本的动机就是对社会群组的归属感。社会群组的一大特点就是社会规范。而在社会中每一个人都多少会收到这种社会规范的影响(比如东方的强调谦虚和西方的强调个性)。在这种社会规范下,即使一个人知道某些行为是不对的,但为了不被自己的社会群组驱赶,他们也往往会默认这种不对的行为。比如文革,比如二战的纳粹德国对犹太人的迫害。更何况,为了积极融入社会群组,我们可能还会更加积极地迎合这种不好的行为。

判断的逻辑与标准,比如树木与金属,人与猿,行星与恒星,又比如有个故事说蝙蝠是飞鸟还是走兽,原因是分类的标准模糊,这些固有的分类有一些公认的标准,比如金属与树木,但是某些牵扯到社会学的分类会因为个人的逻辑与标准不尽相同,比如这个人是好人还是坏人。。。。?秦始皇是功大于过,还是过大于功等等,判断的逻辑与标准的前提是要有自我意识,

一切缘于分辨

好像书名就是《自我归类理论》,多年前写毕业论文时用过,有点忘记了,抱歉。

很高兴你能提出标签这个概念,因为你已经揭露了心智运行的本质。

即,标签,即是自我(ego)。

想想看,如果一个人没有任何标签,他会是什么样子?他什么都不是。

我们从小到大一直在做的事就是给自己打标签,给别人打标签。心智的根本作用就是在不断的发现和规范差异性。

如果你不给你打上男性的心理标签,你就缺乏性别认同。如果你不给你打上某某职业家,你就缺乏职业认同。如果你不给自己贴上我喜欢什么,我讨厌什么,那么你连你自己是谁,什么性格你都不知道。

心智的沟通,取决于变化。所以,打标签是心智成熟的代表,它能够彻底融入社会。

我们如何选择标签,只会跟我们的认同和习惯有关。

那什么时候我们不需要标签呢?

在我们需要神性的时候。

所谓神性,其实就是所谓的物我两忘。当你远离社会,或一个人静修打坐时,心智休息了,自我(ego)不见了。没有前,也没有后;没有过去,也无未来;没有爱或恨,没有生或死,只有宁静,与存在。

所以我们经常听到所谓人生如戏,大梦一场,的确如此。当你我融入社会,我们是一个个个体,我们有我们的故事,我们的喜怒哀乐,我们的人生轨迹。

而当我们远离社会,撕掉心智带来的一切标签,我们其实什么都不是,只是纯粹的存在。

所以其实看破了心智的虚妄,你就能明白,死亡其实并不可怕,只不过是心智永远地休息了,仅此而已。

我们每天睡与醒之间徘徊,实际上和在生与死之间徘徊是一样的。当有一天,你躺下再也不会起来,那就是死亡,即永远的宁静。

嗯,有点跑题了。

我再来说说心智打标签的好处吧!实际上,我们之所以喜欢和习惯性打标签,是因为我们心智需要把自己和别人区分开来,心智就是起这个作用的。

我们可以发现,越是牛逼的人,他们越是自信,同时也越了解自己,习惯于主动追求自己想要的。越是过的一般,浑浑噩噩的人,越是不知道自己想要什么,每天过一天算一天,习惯于被生活推着走。

这里最本质的区别就是,第二类人不如第一类人会打标签。

第一类人会严格定义自己的社会角色。例如,他定义自己博学多闻,非常有才华,并且这个定义并非自己幻想,而且根据客观事实才判定的,那么这个人在面对自己优势的时候,会表现出非常强烈的气场。

当他对自己定义的越深刻,就越了解自己,也就越明白自己要什么和不要什么,从而会很容易变成一个独立自主充满梦想和果敢的人。

而一个人对自己定义不深刻,总是凭借本能和生活推动他自己,那么他很有可能会一直这么过下去,永远难以独立。

当然,错误的定义也会出现问题。

当自我定义和现实差距过大时,同样那个人会表现出强烈的气场,但是在别人眼里看来他就是个二逼,活在自我幻想世界里。

同样,自我的定义不只有一面,因为心智具备变化和塑造性,一个人在不同的环境会有多副面孔。

例如在外面我是一个企业家,在家又是一个好爸爸,在长辈面前又是一个孝顺的晚辈等等。

要塑造好这些角色是非常不容易的。所以经常会有角色篡位的情况出现,也就是,一个当官的领导,无论在谁面前都是高高在上的。一个军人,会用军队训练新兵的态度对待自己的孩子等等。

这都是心理角色篡位的表现。

想要塑造好这些角色,你必须能够在不同的角色之间打明标签,避免混淆。当你对某个角色越深刻,你就能越来越胜任这个角色。这也就是心智最典型的作用。

谢邀,但是没学过相关方面的知识,不敢妄加评论。 学的脑认知。

谢谢邀请,并非心理学专业。个人在美帝的这两年与人交往的最大收获,就是学会不随便给人打上【标签】,不根据人种,肤色,第一印象就对人作出肤浅的主观判断,而认识到这一点之前我默默走了很多弯子,身边大神实在太多….纽约人最爱鼓吹的“don’t judge”其实也自有它的道理。抱歉扯远了,回答的内容跟问题似乎没有啥关系…

谢邀,涉及到的理论挺多的,包括通过线索(cue)的社会判断(Social judgment),自我分类(self classification),他人气质分类(dispositional attribution) 以及最常见的刻板印象(stereotype)。

我重点讲一下社会判断(social judgment),为了提高我们判断的效率,我们通常不可能完全掌握一个事物的全部信息再进行判断。如果真这样的话,人类早死光了,正是通过这种捕风捉影的快速反应才得以生存(其它动物也一样),但人类的升级了这种通过一些风吹草动来判断事物的能力,人类可以通过象征性的线索(cue)来推理和归类,像楼主说的一样,人们可以通过物质来分类,比如,我们可以从下图很轻易地猜出什么人开什么车(该图来自于Birgitta Gatersleben教授)。

因此线索的推断往往带有一种象征性的归类,而这种归类与我们的社会认同和自我认同有紧密的关系,当我们选择一个物品时,不单考虑其功能,而是其社会象征性,比如我发现身边很多人买了苹果手机后,基本拿它当板砖机用,这主要是从众心理驱使下,对社会象征性的考量。手机就是一个象征性的线索(象征性其实就是“概括的、简化的”的意思),也就可以成为我们归类他人的标签。

这种通过线索标签的归类有一定的合理性,但是有两个自我方面的因素会严重影响我们的社会判断,并且造成信息不全推理下的社会判断就容易产生刻板印象:

一、自我感知为中心的自我认同与偏见.

首先一个问题是如何验证我们是以自我为中心的,以及自我感知与他人对我们的感知不同呢?

我们可以通过自拍这件事情来验证。当自己自拍了很多张,如果让别人在其中挑选一张照片与自己挑选的那张往往都会不一样。我们的通常会特别在意一些别人很难注意的细节,比如:“我嘴角咧大了点”,“角度偏了一点”,我们可以发现这个世界上最熟悉与最关注的对象就是我们自己。对于个体个性发展的需要,这种自我关注是必要的,但是这种自我关注的缺点就是以自我作为参考轴心,认为自己关注的地方别人也会关注。比如iPhone 5S一出来我就果断出手了(在这之前我还在用200块钱的诺基亚),因为从功能与设计的角度考虑,5S绝对是集大成的产品。但当时的社会风气是将5S称为土豪金,我和同学聚会都不敢掏手机,即使我当时和别人说我是如何考虑这款手机的设计与功能,大家都会觉得你不过是花式装逼。人们经常会用一种粗略地社会标签想当然的去评判一个人,所以,当我们使用标签时会出现的一种矛盾现象:既有自我为中心的盲目也有从众效应(conformity)的无知,往往是非常笃信浅薄的价值判断,还觉得世界上的人都想法都应该和自己一样,大家就容易去评判别人,任意给别人贴标签(送看官一句话,如下图)。这种自我中心感会造成我们夸大自己关注的点,比如在我们面试中,通常大部分人都会因为自己在面试中出现一些问题而惊慌失措,认为给面试官留下不好的印象,实际上考官真正注意到我们出错的几率只有三分之一左右。这种基于自我推断的夸张效应除了自我向心感的驱使外,我个人认为是人们希望通过他人也有类似的选择会来加强自我认同(self-identity);反过来,我们为什么从众(conformity),其实也是要证明我是正确的,有价值的,以避免自我认同与他人认同的分裂。简单说,别人同样的选择(即使是选择同样的商品)让我们自我感觉更良好。

此外,自我为中心的另一种表现就是自我服务偏见(self-serving bias),例如在关于夫妻二人对家庭贡献比的研究中(两人总计为100%),往往两人相加会远大于100%,因此人们更倾向于高估自己的作用,会产生一种虚假独特性(false uniqueness effect),通过夸张自己的聪明才干达到自我满足。自我服务偏见还会造成虚假普遍性(false consensus effect),高估外界对我们的支持,比如我们干了坏事时倾向于用一种普遍性逃之夭夭,我们常能看到一些明星在出轨后通常会为自己辩驳:“我犯了每个男人都会犯的错误”,而说不是“我错了,和其男人如何无关”,当“男人“与”出轨“的标签绑定在一起,只要有人举出十个男人出轨的例子,两个标签就绑定在一起了,听起来就貌似所有男人都会出轨,但实际远没有我们印象中的那么多。顺便说一句,这种自己出事就要拉整个群体下水的行为是最为不耻的。因此你看到别人用三星,虚假独特性会增强我们的优越感,而看到和我们一样用苹果的人,尤其是某些社会地位较高的人也用苹果,我们又会运用虚假普遍性增强自我价值的认同。

二、自我归类范围的变化

如果你在太空,会深感自己是个地球人;在欧洲会深感自己是个亚洲人,在亚洲会深感自己是个中国人,在中国会深感自己不是“赵家人”。这种自我归类是根据自我所在的情景随时变化的,并使我们获得必要的安全感,寻找到自我的定位。所以,这种自我归类是没有一个固定范围的。《想象的共同体》这本书就论述了我们的集体(包括国家)其实是通过自我想象构建出来的,基于前文分析的以自我为中心的自我认同可以扭曲我们的社会判断,强迫我们自己认为,这个世界上有一个统一体,不论是其他个人还是国家。有的时候in-group的感觉一种自我归类,想象自己是某个共同体中的一份子,其实只是我们通过有限线索获取的自我认同,于是无中生有了。这里特别强调一下,我并没有说所有的归类都是虚构出来的,只想说这种归类被我们扩大化了。

//////////////////////////////////

扯了好久的蛋,好像还没有说到楼主说的“标签”(symbol)是如何运作的问题。介绍一下我即将要开始的毕业论文中的核心模型,是(Reeder & Brewer, 1979; Skowronski & Carlston, 1987) 的研究,我们给别人贴标签归类时会分为:

好-积极(positivity),

中-一般(medium),

坏-消极(negativity)。

那我们是怎么判断别人的好坏呢?

我们作为观察者(obsevor)去观察实施行为的人(actor),并套用我们自己在以往所形成的各种标准和规范去判断一个人行为的好坏。这时候象征性的线索(cue)就是我们判断的证据,也是决定我们对他人最终使用哪一种标签(symbol)和分类。

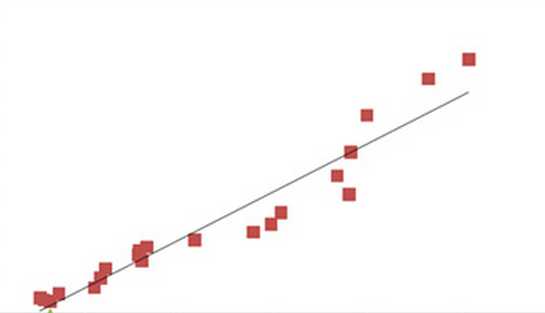

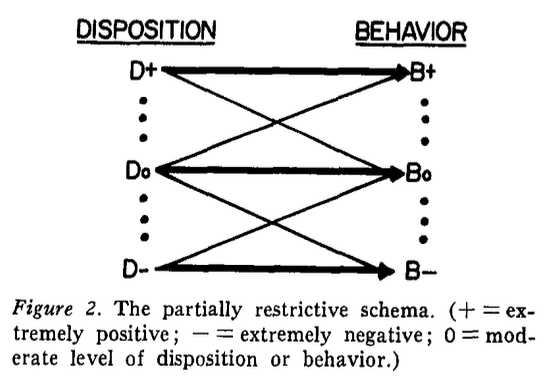

对一个人的总体评价通常可以用下图(Reeder & Brewer, 1979)解释:一个好人会在大部分时候积极,但是少部分时候一般般;而一个一般的人,在大部分时候都是表现不好不坏,少数情况下表现为有好有坏;而一个坏人则是大部分行为都很坏,但也会有少数一般的行为。

但是,两个方面常见的特例 (Skowronski & Carlston, 1987):道德与能力。

但是,两个方面常见的特例 (Skowronski & Carlston, 1987):道德与能力。

在道德方面(如下图所示):如果你希望被别人判定为positive,你的行为就不能有medium,而是几乎要时时都好;你在道德方面想被判定为一般的人,你在大部分时候要表现为positive,少数情况下表现一般般,但是不能有明显的消极举动;如果被判定为是一个坏人,大部分时候是一般,但是少数时候消极。因此我们可以看出当我们对他人进行道德判断时,要求非常严苛。正是因为几乎没人能在道德上做出完全positive的行为,我们才能很轻易能给别人贴上道德标签,因为道德判断的要求太高,我们必须很努力才能成为别人口中的“一般般”。

而在“能力”的社会判断标准恰巧相反(没找到合适的图):相较于道德,只要你有好几次闪光的表现,你的能力就会被观察者们承认,就会被判断为优秀,比如,一个运动员,只要他取得了世界前几的成绩几次,不管他其他时候的成绩是不是很垃圾,他都会被认定为起码具备世界级别的竞争力;如果一个人表现一般,或是有一次像模像样的表现,都会被认为能力一般或者偏中上;只有一个人次次都表现糟糕时,人们才判定这人是个渣渣。

所以这个时候楼主说的标签问题来了,比如,我们在给刘翔贴上标签时,是应该用道德标签,还是能力标签呢?作为运动爱好者,通常用能力标签,那么刘翔跑出了很多好成绩,是很值得尊敬,如果我们是民粹主义者,就很容易用道德标签,那刘翔就是个下三滥(我知道有很多人说他们既不是运动爱好者,也不是民粹主义者,他们只是消费者,但是我们消费的不也是能力与道德吗?)。

因此,我们可以看出,你用哪个标签对我们judge对象的标准是非常不同的。比如我们对待人工智能的判断,如果以能力标签的角度,人工智能有很多用处,我们对它的判断就趋于积极;但是如果我们用道德标签的角度,人工智能会造成一系列的认同与伦理问题,我们对它的判断就趋于消极。

人类对人工智能的不信任源自何处?应当理解为文明间的冲突抑或是物种间的对立? – LyndonZ 的回答

但是,我们作为观察者通常具有即时局限性,比如你观察到一个人在舞会上打翻了酒杯,就会觉得这人很笨拙,但实际情况下,这人脑子灵活,舞技超群,绝对不是一个笨拙的人,因此,我们通过别人即时的、一次性的动作是获取不了足以判断他人的证据,就像法庭审判,只有一个目击者的证言,人证物证都没有,是无法判定一个人有罪的。为毛老外觉得judge个人是件很不礼貌的事情,因为人们多数时候是不了解事实,所陈述出来的往往是证据不足的“谎言”,因此需要谨慎、谨慎再谨慎。

我们经常发现不同的人对我们使用的标签差别往往很大,除了选择道德视角还是能力视角的差异外,还取决于每个人观察或掌握的线索的多少。因此我自己在人际交往上总结的原则是:短期交往看表现(能力),长期交往看底线(品性)。前者可以让我们提高社会交往效率,后者让我们收获良师挚友与真心。

另外,给他人归类的行为还会受到观察者近期自身状况的影响,比如我们自身刚刚经历了道德事件,对他人的评判(judge)就更严苛。记得胡适先生的名篇《容忍与自由》中提到自己年少轻狂时、锐意改革时要反这个杀那个,给各种传统东西贴上负面标签,但年纪大了才发现那些传统事物也是有非常正面的价值,于是也就撕去了负面标签,能够包容、接纳和欣赏那些传统事物。

待续…